「最近、うちの子がテレビをすごく近くで見ている…」「学校の黒板の字が見えづらそう…」

そんな変化に気づいたら、子どもの近視が進行しているサインかもしれません。

近年、小学生の間で「近視」が急増しています。これは単なる“見えにくさ”だけでは済まされない「目の病気への入口」でもあるのです。

今回のコラムでは、子どもの近視の原因から最新の近視進行の抑制治療方法までを、眼科専門医である木下望先生の文献を参考にわかりやすく解説します。

子どもの近視とは?その正体と進行のしくみ

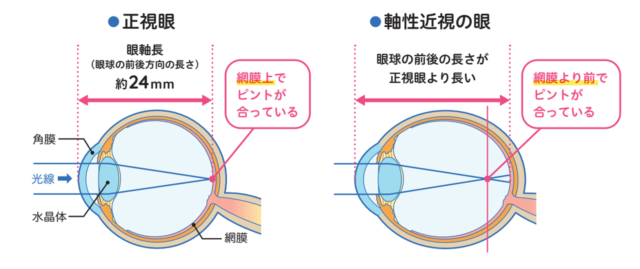

子どもの近視の多くは「軸性近視(じくせいきんし)」と呼ばれるタイプです。これは、目の奥行き(眼軸長)が正常よりも伸びてしまうことで、網膜より手前でピントが合ってしまう状態をいいます。

(正視眼(せいしがん)とは正常な目の状態のことをいいます。)

一度伸びた眼軸は、どんな最新医療をもってしても元には戻せません。この軸性近視が進行すると「強度近視」と呼ばれる状態になり、以下のようなリスクが高まります。

♦︎ 網膜剥離

♦︎ 視神経障害

♦︎ 緑内障

♦︎ 黄斑変性症

つまり、近視はただの“視力低下”ではなく、放置すれば将来的な視覚障害を引き起こす可能性がある重大な病態なのです。

また、近視には「屈折性近視(くっせつせいきんし)」と呼ばれるタイプもあります。

角膜や水晶体の屈折力が強すぎると、遠くを見たときに網膜上でピントが合わず、網膜の手前でピントが合ってしまいます。こちらは目の筋肉の緊張によって起こる一時的な視力低下であり、眼科で適切な治療を受ければ回復する可能性があります。

近視が進む原因とは?

現代の生活習慣が、子どもたちの目にとって大きな負担になっています。主な要因は以下のとおりです。

■ 親からの遺伝

■ スマートフォンやタブレットの長時間使用

■ 屋外活動の減少

■ 姿勢の悪さ、画面や本を顔に近づける習慣

■ 勉強やゲームなど、長時間の近距離作業

■ 寝る時間が遅い、睡眠時間が短い

こうした環境によって目が酷使され、軸性近視が進行していきます。

特に発症年齢が早ければ早いほど強度近視になりやすいため、小学校低学年からの対策が重要です。近年では小学生の約4割、高校生の約7割が裸眼視力が1.0未満と報告されています。

まれに幼少期(3歳くらい)から強い近視が見られるケースもあります。

治る?治らない?──近視の治療と勘違いされやすいこと

近視に対して「メガネをかければ大丈夫」と考える方も多いですが、実はメガネやコンタクトレンズは“見えるようにするだけ”の対症療法にすぎません。

視力矯正は必要ですが、それ自体が近視の進行を止めるわけではなく、むしろ度数が強すぎると逆に近視が悪化するケースもあると報告されています。

また、レーシックなどの屈折矯正手術も大人向けの選択肢であり、子どもの近視を根本から改善するものではありません。

前編まとめ|これからできる“予防”と“治療”の選択肢とは?

近視は単なる視力の問題にとどまらず、将来的な目の健康に大きく関わる病態です。進行を防ぐためには、日常生活の見直しと適切な治療の選択が重要です。

では、実際にどのような近視抑制治療があるのでしょうか?

また、ご家庭で今日からできる予防法にはどんなものがあるのでしょうか?

後編では、眼科で受けられる最新の近視抑制治療や、日常生活で取り入れたい予防習慣について、詳しくご紹介します。

大切なお子様の目を守るために、ぜひ引き続きご覧ください。

〈参考文献〉木下 望 『近視から子どもたちの目を守れ! 近視と闘い続けた眼科医からのメッセージ』(2021年、幻冬舎)

当日順番取得

当日順番取得